/

/

地域・風土を愛する酒造りを。神結酒造株式会社

特集

地域・風土を愛する酒造りを。

神結酒造株式会社

創業は、明治後期にあたる1893年(明治26年)。加古川河畔である現在と同じ場所で酒造りを開始し、地元産であり最高峰の酒米・山田錦と自家井戸に湛える五峰山の伏流水を使って現在まで日本酒を醸してきた。“山田錦のふるさと”といえる地で、播州の地酒を造り続けて130年以上。これまで紡がれてきた、農家や造り手たちの思いをさらに未来へと繋ぐべく、日々酒造りに向き合っている。

蔵元の想い

Thought

Thought

Introduction

神結酒造と山田錦

山田錦が誕生したのは太平洋戦争の少し前。戦後に優秀な酒米であると全国に認知され、大幅に出荷量を伸ばした。

神結酒造は、山田錦の生産地にある酒蔵。「山田錦ができた頃から存じ上げていたようです」と専務取締役の長谷川妙子氏。

先代の頃から山田錦での酒造りが始まった。粒が肉厚だから、高精白に耐え、良い麹米ができるという。

「味の決め手になるのは麹米。すっきりしつつ、味わい深く、香り高い酒になります」。

CHAPTER 01

神結酒造の由来

創業から130年以上播州の自然とともに酒造りに取り組む

創業は、1893年(明治26年)。創業時から変わらず今の場所で、五峰山の伏流水で仕込む丁寧な酒造りを受け継いできた。

「神結」の名称は、蔵の裏手にある2本の樫の木が結えて1本の木のように見えたことから。これはきっと神様が結んでくれたのだということで、神結酒造では神木と位置づけ、銘柄として賜った。

また近年では大きな転機となる出来事があった。2004年の台風で加古川が氾濫したことを受け、2017年より国土交通省の施策で堤防を築く工事が行われたのだ。加古川の上〜中流域に位置する神結酒造は、その影響を受け、同蔵の建物の一部が解体されることになった。それに伴い、社屋をリニューアルすることに。コロナ禍を経て、2021年に新社屋が完成し、地域の新たな観光拠点として期待されている。

「穏やかな気候の中、豊かな水脈と水田、何よりも温かな播州人気質に支えられて今日まで酒造りを続けることができました」

CHAPTER 02

山田錦を選ぶ理由

高品質な麹米とふくよかな香りを生む

山田錦は、1923年(大正12年)に当時の兵庫県立農業試験場(明石市)で育成が開始され、1928年(昭和3年)に現在の加東市沢部にある酒米試験地でさまざまな試験が行われた後、1936年(昭和11年)に「山田錦」と命名され、兵庫県酒米奨励品種に任命された。とくに山田錦の育成に適した土地が多い加東市は有数の産地として数えられ、全国の銘酒の原料となっている。

「地元産の酒米ということで、もちろん開発されて以来当蔵も知っていたようで、先代の時から山田錦を使った酒造りに勤しんできました」と妙子氏。高精白に耐える肉厚で、良い麹米になることが一番の魅力と語る

さらに山田錦の良い点としては「香り」が挙げられるという。

「果物であれば、香りでその原料がわかるものだと思いますが、米で香りを出すことは大変難しいのです。山田錦を使った大吟醸などの香りは、とても深く良い香りがします。やはり山田錦だからこその特徴ではないでしょうか」

CHAPTER 03

追求したい酒造りとは

時代に、人生に寄り添える酒を造りたい

日本酒が古代から今まで脈々続いてきた、その道を繋ぐ者として、丁寧に酒造りをやっていきたいと語る妙子氏。

「日本では人口減や、世界を見渡せば紛争や戦争も絶えず、非常に厳しくこの先も何が起こるかわからない時代です。しかし日本酒はこれまで様々な時代の波を超えて生き延びてきました。私どもも、時代に合わせて、飲んだ人に美味しいと言ってもらえるお酒をただ黙々と作っていくことができれば幸せです」

過去には、神結の酒を飲んだという鹿児島県の人から電話があり「老後の嗜みにいろいろな酒を楽しんでいたが、神結酒造の大吟醸を飲んで感動した。こんな酒に出合えるなんて、長生きして良かったです」という言葉をもらったこともあったという。

確かに厳しい時代だが、そんな時こそ人々に喜んでもらえる酒造りを心がける。

「人生の節目節目に、私どものお酒を思い出の一場面として飲んでいただければ。皆さんの心に寄り添うような、そして地域風土を愛する酒造りを頑張っていきたいと思います」

拘りの追及

Traditional method

Method

Introduction

神結酒造のこだわり

細やかな神経を使いながら山田錦を育てる農家の方々。その思いを汲み取るところから、神結酒造の酒造りは始まる。

年ごとに酒米の微妙な違いを感じながら、同蔵の杜氏は変わらぬ「神結」の味わいや香りへと昇華させていく。

最高の酒米に合わせるのは、創業以来枯れることのない五峰山の伏流水。やわらかですっきりとした味わいの秘訣だ。

まさに、米・水・人が一体となり、播州加東市だからこそ生み出すことができる“地酒”が神結酒造の酒なのだ。

CHAPTER 01

山田錦のふるさと

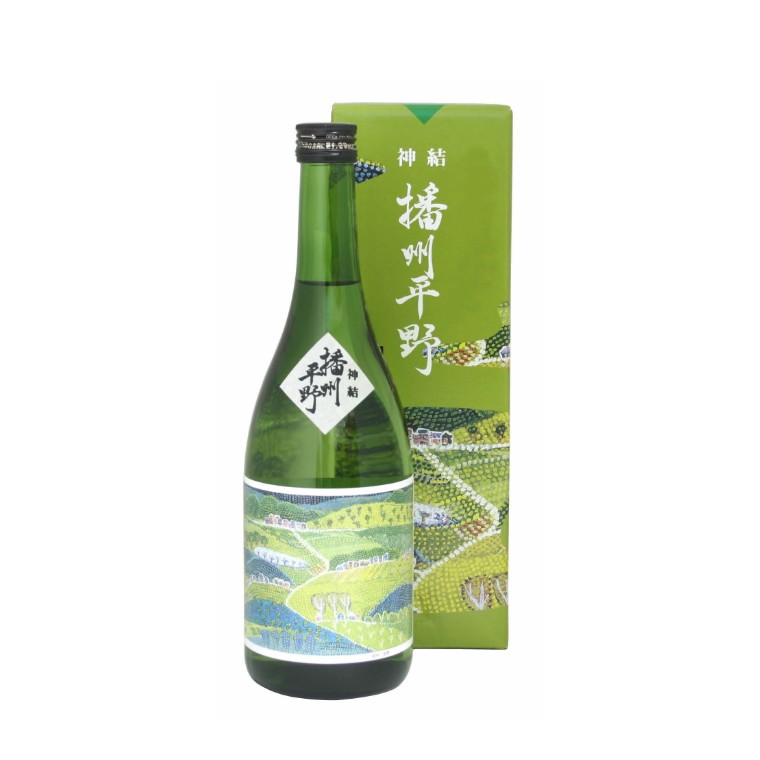

山田錦の約6割が兵庫県で生産されており、なかでも加東市産の山田錦は最高品質。加東市はまさに山田錦誕生の地であり聖地ともいえる地域である。その加東市で、130年以上代々続く酒蔵として、先人たちの思いや文化を紡いでいくことが務めだ。

6月に入り田植えが始まると、清々しい青田の景色が広がる。草引きが丁寧にされた田園風景は美しい。農家の方々の日々の苦労を経て、黄金の秋を迎える。そのような景色からこの地域をまさに“山田錦のふるさと”と形容したくなる。

「山田錦を育てていただける農家の方々があってこその私たちです」と妙子氏。良い米を作り、託してくれた農家のみなさんの思いも込めて、毎年の酒造りに励むのだ。

「どうして山田錦という稲が作り出されたのか、そんな出発点にも思いを馳せて、この先も酒蔵と酒造りが100年・200年と続くためにも加東市の酒蔵として尽力していきたいですね」

CHAPTER 02

山田錦と神結酒造

農家が丹精込めて作った山田錦。しかし毎年それは微妙な違いがある。その違いを見極めて、毎年同じ味わい、香りを出せるかが造り手の腕の見せ所だ。

「芳醇な香り、深い味わい、それでいてしつこくないすっきりとした喉越しを感じていただけるお酒だと自負しています」と妙子氏。

口に含んだときに感じる複雑で豊かな味わいと、喉を通った後のすっと透き通るような感覚。その美味さに思わずもう一杯、次はゆっくりじっくり飲んでみようか、と楽しみながら口へと運んでしまう。そんな酒を造ることを目指してきた。

「山田錦誕生の地にふさわしいお酒を造ろうと今日まで精進してきました」

創業以来変わらず使い続けている水脈も、神結酒造の酒を語るうえで欠かせない。これまで、雨が降らない時期があっても、この水脈だけは枯れることがなかったという。

代表銘柄

Representative brand

Brand

Introduction

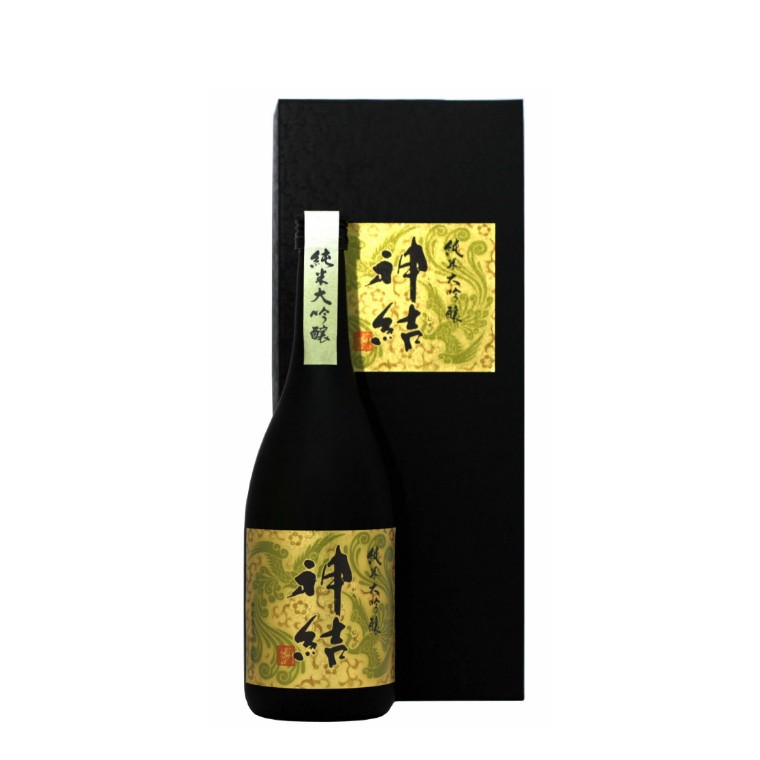

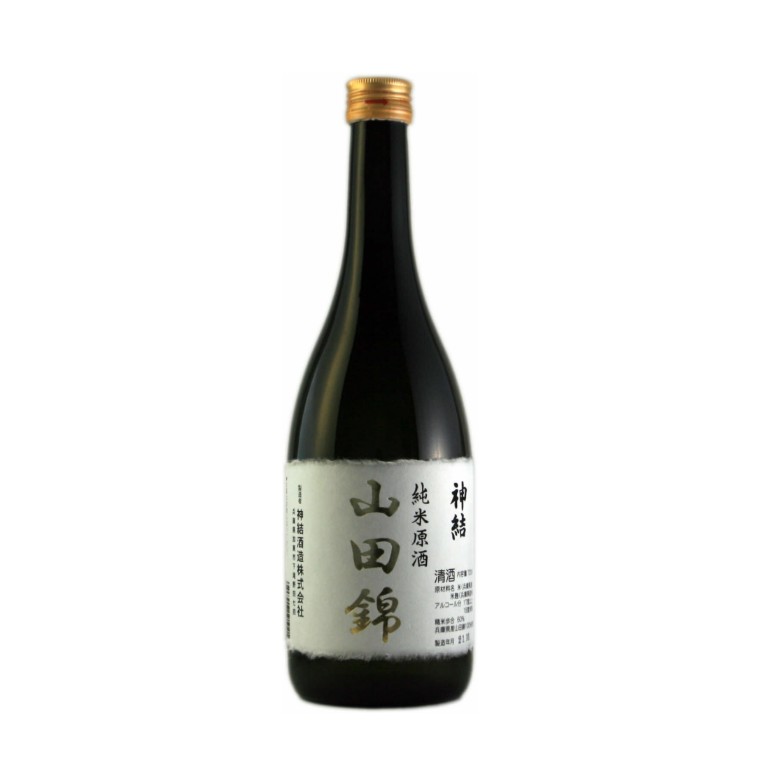

特別なひとときに、贈り物に

山田錦のふるさと、北播磨・加東の地酒である「神結」。自家井戸からの軟水を使った淡麗な日本酒にファンが多数。

代表銘柄である「神結」のほか、加東市の名勝の名を冠した「闘龍灘」、季節商品やにごり酒などが揃っている。

会社案内

Company Information

Outline

Introduction

山田錦誕生の地に蔵を構える酒造場

1893年(明治26年)、山田錦誕生の地でもある兵庫県加東市で創業。現在は6代目である長谷川眞一郎氏が蔵元を務める。

「神結」の名は、蔵の裏手にある2本の樫の木が結えて1本に見えたことから、神様が結んだ木だということで命名された。

加古川沿いにあり、2017年から始まった堤防工事により、それまであった建物の一部を解体。社屋もリニューアルした。

最高峰の酒米である山田錦の産地の酒蔵として、また播州を代表する酒蔵として、日本酒の魅力を発信している。

- 会社名

- 神結酒造株式会社

- 所在地

- 〒679-0212 兵庫県加東市下滝野474

TEL.0795-48-3011

MAIL. webmaster@kamimusubi.co.jp

- 創 業

- 1893年

- 代表者

- 長谷川 眞一郎

- 酒 蔵

- 神結酒造