/

/

0杯から1杯へ。株式会社澄川酒造場

特集

0杯から1杯へ。

株式会社澄川酒造場

1921年(大正10年)、米問屋だった澄川家が、親戚筋の酒蔵を引き受けて創業。銘柄「東洋美人」は、初代当主が亡き妻を思い名付けた。現在は、4代目澄川宣史氏が蔵を切り盛り。2013年の集中豪雨で甚大な被害を被るが、奇跡の復活を果たす。「0杯から1杯へ」という言葉を掲げ、日本酒人口の裾野を広げることで酒造りの技術・文化を次代に繋ごうと尽力している。

蔵元の想い

Thought

Thought

Introduction

澄川酒造場と山田錦

加東市産山田錦は「ひと言でいうと、憧れの酒米。やはり一番にそれが思い浮かびます」と、当主の澄川宣史氏。

約30年前、酒造りで薫陶を受けた愛知県の山忠本家酒造の当時の社長から、東条の山田錦はいいぞと聞かされていたという。

現在、地産地消ということで、山口県産の山田錦も使っているが、やはり加東市産のものは違う。

「例えば、料理人が最高の食材で料理を作りたいと思うように、醸造家の端くれとして最高の山田錦で酒を醸したいのです」と宣史氏は言う。

CHAPTER 01

「王道の酒造り」に励む

酒造りに覚悟を持って真摯に取り組む

元は米問屋だったという澄川酒造場。1921年(大正10年)の創業以来、100年超にわたり、「東洋美人」の名を守り継いできた。

現在の当主・澄川宣史氏は4代目。大学時代に研修で訪れた「十四代」で名高い山形県の高木酒造で、先輩諸氏が命を削りながら酒造りを行っている様を目の当たりにし、衝撃を受けた。酒造りには相当な覚悟が必要であるということ、そしてその分うまい酒ができたときの喜びもひとしおであると実感した。実家に戻り、酒造りを本格的に参加するようになってからは「やはり自分がやることはこれしかない」と強く思ったそう。

2004年に蔵元杜氏に就任。酒造りは伝統であり、土台である「王道の酒造り」をしっかりと貫く。一方で、「少しずつでも変化させなければ、現状維持もままならない」と、手の洗い方といった細かなことや、一つ一つの仕事に対する向き合い方などから見直し、酒造りを“進化”させてきた。

「現場を指揮するようになり、常に仕事の質に良くなるようにやり方を模索し続けてきました。同時に、変えないこと、続けなければならないことも見えてきたような気がします」

CHAPTER 02

山田錦を選ぶ理由

憧れの山田錦で酒を造るということ

加東市産の山田錦が手に入らなかった時代、宣史氏の父である3代目が山口県でも山田錦を作ろうと見よう見まねで栽培を始め、萩産の山田錦として根付かせることに成功した。ただ、萩の気候風土に合った山田錦また違った味わいの日本酒になるのだという。

「やはり日本一の山田錦は加東市産。憧れの酒米です」と宣史氏。現在、澄川酒造場は、加東市東条地区産の山田錦を使った最高級の日本酒づくりを目指す団体「フロンティア東条」に名を連ねる。そこには、宣史氏がかつて酒造りの現場の壮絶さを体感した「十四代」の高木酒造や、酒造りのいろはを教わった「義侠」の山忠本家酒造の名もある。

「お世話になった先輩方が使われているお米を使うことができる蔵になったという喜びと責任を感じています」

また、この萩の地で加東市産山田錦を使った酒造りを続けることによって、加東市の農業、米作りも続いていく。そのような継承の一端を少しでも担うことができているのであれば嬉しいと宣史氏は話してくれた。

CHAPTER 03

追求したい酒造りとは

次代へつなぎたい日本酒づくりへの思い

「この地の空気や水、この風景を酒に込めていきたい。それが、生まれ育った萩で酒造りをする意味だと思います」と宣史氏。

酒造りには、受け継がれてきた技術があり、伝統がある。それを重視して、「王道の酒造り」をすることを心がけているという。そして、酒を造ることだけではなく、代をつなぐことが酒蔵の使命だと話す。

そこで掲げるのが、「0杯から1杯へ」という言葉。代をつなぐためには、日本酒を飲む人口の裾野を広げなければならない。今まで日本酒が苦手だった人や、日本酒を初めて飲む人、そういった人々に日本酒がおいしいということを感じてもらいたい。そうして、日本酒の輪を広げることによって、また次の代ヘ日本酒を伝えていきたいという思いがある。

「これまでお世話になった蔵元様から受けた恩をまた次の代や、同業の蔵元に贈っていきたい。そのように、恩を未来へ贈って、酒造りがこれからも繁栄していってくれれば、こんなに嬉しいことはありません」

拘りの追及

Traditional method

Method

Introduction

澄川酒造場のこだわり

澄川酒造場の酒は、当主・澄川宣史氏がおいしいと感じ、飲みたいと思えるものをとことん追求して造られている。

その理想の酒造りに不可欠なのが山田錦、とくに加東市産のものは「日本一」と太鼓判を押す。

「東洋美人」をこれからどうしていきたいか。そんな問いに宣史氏は「やっぱり山口県の地酒でありたい」と答える。

地元の人々に誇ってもらえる酒であるからこそ、酒蔵の使命である“次の代への継承”が叶っていくのだ。

CHAPTER 01

山田錦の味わい

イタリアンやフレンチにはワインを飲めば良いし、泡が飲みたいときはビールやスパークリングワインを飲めばよい。日本酒の良さは、日本で造っているということだと宣史氏。

「日本の土壌からできたものは、やっぱり和食に合うし、日本の伝統であるという意味も含めて、私たちが造る酒は世界に向けて自信を持って発信できると思っています」

その自信の源のひとつは山田錦だ。米にしても酒にしても、その土地の風土が表現される。加東市産山田錦を使えば、深く繊細な味わいが表出してくるのだ。

加東市産と萩産の味わいの違いを宣史氏に聞くと「ここ最近の気候変動で、加東市産はややシャープな味わいに仕上がるように思います。一方で萩産の山田錦は、寒暖差がある場所で育ったから米が溶けやすく少し深みを感じます」との答え。そんな違いを愉しむのも面白いだろう。

CHAPTER 02

自分が飲みたい酒を造る

東洋美人は、華やかな香りと米由来の甘い旨み、さらにみずみずしい透明感のある喉ごしが特徴だ。

「よく、どんな酒を造りたいですかというふうに聞かれるのですが、私自身本当に酒が好きなので、常に自分がおいしいと感じ、自分が飲みたいと思える酒をつくり続けているつもりです」という宣史氏。だから、常に変化せず、東洋美人の美味さと質は高いレベルをキープできる。東洋美人が日本の政府専用機に搭載されたり、JALファーストクラスの提供酒に選ばれたりするなど高い評価も得てきた。

「もし何かが変わることがあったとしたら、それは変化ではなく進化でありたいですね」

酒が売れない斜陽の時代もあった。そんな時期を乗り越え、一年中酒造りができる現在。「東洋美人」が喜びや笑顔を広げていく風景を見ることが、推進力となっている。

代表銘柄

Representative brand

Brand

Introduction

特別なひとときに、贈り物に

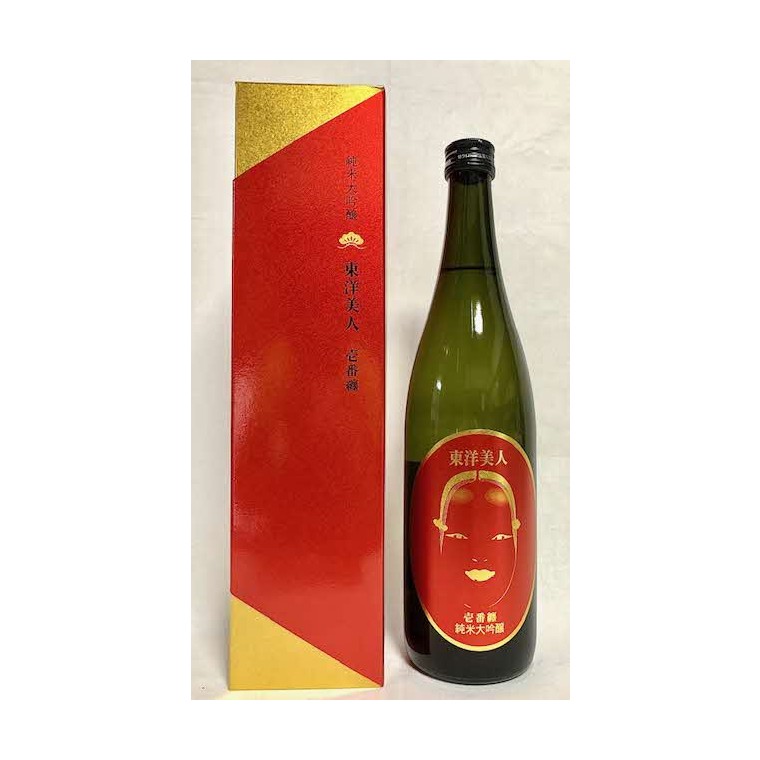

「王道の酒造り」をモットーに、堅実で丁寧な仕事を経て生み出される澄川酒造場の「東洋美人」。

甘味と酸味、旨味みが見事に融合した「純米大吟醸 壱番纏」を筆頭に、すっきりとした喉越しの洗練された商品がラインナップされている。

会社案内

Company Information

Outline

Introduction

危機を乗り越え日本酒の普及に尽くす

創業は1921年、山口県萩市で100年超営んできた酒蔵。もとは米問屋だったが、親戚から酒蔵を譲り受け酒造りを開始。

初代が亡き妻を思い命名した「東洋美人」をこつこつと造り続けてきた。現在の当主・澄川宣史氏が4代目に就任したのは2004年。

2013年に起こった水害で壊滅的な被害を受け、廃業も危ぶまれたが1500人以上もの仲間が駆けつけ見事に復旧を遂げる。

2014年には酒蔵を新設し、伝統と新しい技術を融合させながら、日本酒の美味しさや豊かさを世に伝えるべく酒造りに励んでいる。

- 会社名

- 株式会社澄川酒造場

- 所在地

- 〒759-3203 山口県萩市大字中小川611

TEL08387-4-0001

- 創 業

- 1921年

- 代表者

- 澄川 宜史

- 酒 蔵

- 澄川酒造場